以判后回访织密未成年人保护网

未成年人是国家的未来、民族的希望,其健康成长不仅牵动着家庭幸福,更关乎社会和谐稳定与国家长远发展。为切实筑牢未成年人权益保护防线,蛟河市人民法院主动延伸司法职能,联合市民政局建立信息共享、联动帮扶机制,将司法的刚性约束与人文的温情关怀深度融合,通过“判后回访+常态化保障”的创新模式,把法律文书上的“权益”转化为未成年人触手可及的“温暖”,共同为少年儿童撑起一片安全、健康的成长天空。

打破“判决即终结”,司法保护向“判后延伸”

在传统司法实践中,一纸生效判决往往标志着案件的法律程序终结。但对于因家庭变故、监护缺失、遭受侵害而陷入困境的未成年人而言,判决仅是“帮扶的起点”,他们的生活是否妥善安置?心灵创伤是否得到抚慰?法定权益是否真正落地?

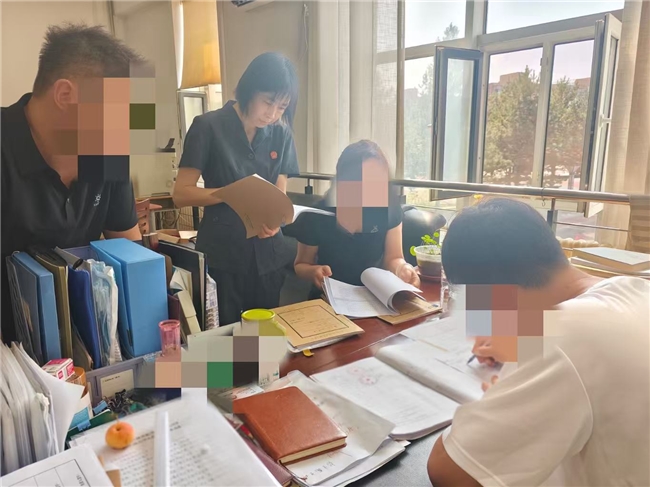

面对这些关乎未成年人长远发展的现实命题,蛟河法院率先转变司法理念,将“判后回访”机制全面融入家事审判与未成年人审判工作,推动司法保护从“法庭内”向“法庭外”延伸。针对抚养权变更、监护权撤销、探望权纠纷、未成年人受虐待等重点案件,承办法官在判决生效后,会通过“电话随访+视频连线+实地走访”相结合的方式定期回访,一方面核查判决履行情况(如抚养费是否按期支付、探视权是否顺利行使、新监护人是否尽职履责),另一方面动态跟踪未成年人的生活、学习、心理健康状况,倾听其与监护人的诉求,及时排查潜在风险隐患,确保司法保护“不打烊”。

府院联动聚合力,构建“闭环保障”体系

为避免司法保护“单打独斗”,蛟河法院与市民政局建立“双向联动、无缝衔接”的协作机制,以部门合力筑牢未成年人保护屏障。

在信息共享层面,蛟河法院严格遵循未成年人隐私保护原则,将涉及困境未成年人的生效判决文书、回访中发现的救助线索及时同步至民政部门;民政部门则主动共享辖区内符合救助条件的未成年人信息,实现“一人一档、不漏一人”,确保帮扶资源精准对接。

在协同推进层面,定期召开联席会议,聚焦未成年人保护工作中的痛点难点,会商个案解决方案、优化协作流程。通过“法院判决引领方向、民政保障接力跟进”的模式,让法律赋予的权益从“纸面”走向“现实”,构建起“发现—对接—帮扶—跟踪”的闭环保障体系。

精准帮扶暖童心,见证“司法温度”

自联合回访机制运行以来,蛟河法院与市民政局已成功帮助多名困境未成年人走出生活困境,重拾成长信心,让司法温情真正“走进”孩子心中。

案例一:车祸失亲少年,获“司法+民政”双重护航

小学生韩某在一场交通事故中不幸失去双亲,自身亦受重伤。案件审结后,韩某的监护与生活保障成为亟待解决的难题。法院与民政部门在回访中了解到,韩某由年迈且文化水平较低的外祖父母照料,家庭经济压力巨大,基本生活难以维系。

针对这一情况,回访人员第一时间为韩某家人解读困境儿童帮扶政策,民政部门迅速为韩某办理基本生活补贴与临时救助,缓解了家庭“燃眉之急”。考虑到韩某因丧亲遭受巨大心理创伤,我们还联动专业社会力量,为其制定个性化心理疏导方案,帮助他逐步走出阴霾、重拾学习与生活的信心。

案例二:监护困境儿童,在“新家”重拾温暖

小学生李某自幼父母双亡,由姑姑抚养长大。后因姑姑健康状况恶化,无力继续履行监护职责,遂向蛟河法院申请撤销监护权。法院依法审理后,判决撤销原监护权,并委托民政部门跟进李某的安置问题。

联合回访时,工作人员发现李某的生活环境难以满足成长需求,当即依据困境儿童安置政策,协调将其送入吉林省孤儿学校就读。为兼顾亲情需求,工作人员还与学校、姑姑沟通,保障李某节假日可回家探望,既为他提供了稳定的学习生活环境,也缓解了姑姑的监护压力,实现了“权益保障”与“亲情延续”的双重平衡。

守护“未来”不止步,司法与行政协同的“蛟河实践”

守护未成年人健康成长,从来不是一次性的工作,而是需要爱心、耐心与责任心的长期工程。蛟河法院与市民政局的联动实践,打破了司法程序与行政保障的壁垒,将判决后的“跟踪帮扶”“心理疏导”“权益兜底”纳入保护链条,让司法不仅有“力度”,更有“温度”。

未来,蛟河法院将继续深化与民政、教育、社区等部门的协作,不断完善未成年人保护机制,以更精准的举措、更温暖的服务织密保护网,让每一名少年儿童都能在法治的护航下,安全、快乐地拥抱属于自己的“美好未来”。

蛟河市人民法院:方鹏 卢雨芯

推荐阅读:

(正文已结束)

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏 手机

手机